北海道・札幌

2016年01月04日(11:01)

丙申・2016年を迎え住宅会社経営者の見方は!?

おはようございます。

今年は、消費税10%引き上げの前年となることから(どんでん返しがなければ、ですが)、マイホームの駆け込み需要、そしてその先の不況が近づいてくる1年になります。

日ごろお世話になっている住宅会社経営者の皆さまの声は、大きく二つに分かれると思います。

1:新築着工は減り、受注は減り続ける。新規事業の開拓が必要だが言うまでもなく難しい。今後はリフォームへ配置転換が始まる。

2:新築着工は減るが、受注棟数が減る計画は立てていない。強みをさらに磨くとともに、商品開発面であらゆることをやっていく。

非常に乱暴ですが、この2つの意見に分けられます。そして、さらに乱暴ですが、経営規模が大きい会社は1の意見になりやすく、中堅クラスの会社が2の意見になりやすいようです。

もちろん、現在の受注状況や社歴が長いかどうかなども関連します。

乱暴に整理するとこうなるかと思います。

社歴が長い=多くのOB客がいる。リフォームを事業化しやすい。(雇用吸収力がある)

商品開発力がある=現在の市場から支持がある(このまま新築中心で進む自信がある)

販売に苦戦している=市場縮小はそのまま受注縮小につながる(ビジョンが開けていない)

こう見てくると、変化が起きそうなのはリフォーム市場かもしれません。リフォーム専門店はあっても、住宅会社の本格参入はいままで少なかった。そこに大手ハウスメーカーを含め、たくさんの会社が本格参入することが予想されます。

一方の新築は、今後ますます地方都市から札幌など県庁所在地や主要都市に進出する会社が増えそうです。

地元で成功したノウハウを持って大きな都市の市場に挑戦する。このため大きな都市の市場は激戦になる。

今年は丙申(ひのえさる)というそうです。

丙申の年は、「これまでの頑張りが形になっていく」と解説している人がいます。

そういう年になるように、がんばりたいと思います。

ところで、北海道に野生の猿はいません。

2015年12月21日(18:24)

100年続く企業.札幌・じょうてつ

札幌中心部と、かつて札幌の奥座敷と呼ばれた定山渓を結ぶ鉄道から始まった定山渓鉄道、現・じょうてつが100周年を迎え、その式典取材に行ってきた。

鉄道から始まっておよそ50年後に鉄道廃止、その後はバス事業と不動産事業を中心に現在に至る。

東急グループの傘下に入ったが、企業として100年存続したことはやはりすごいなと思う。

例えば札幌市民になじみの深い東急ストアを経営していたが、この部門はアークスグループに売却した。

じょうてつは、そのときそのときに伸びる事業、将来厳しい事情を見極め、業態を変えながら続いたのだ。

自分はおそらく定山渓鉄道に乗ったことがないはず。6歳の時に廃線になっており、比較的最近まで残っていた豊平の旧駅舎は当時からよく覚えている。

(定山渓鉄道でググると当時の写真が出てきます)

式典の記念品がなかなかに深い。鉄道レールを小分けに輪切りしたオブジェなのだ。

「どう使うか?」

非常に難しいが、100年企業の記念になったことは確か。

当社なんてまだ創立31年だ。

2015年11月18日(19:59)

温風暖房の可能性

昨日はあったかリフォーム倶楽部主催のセミナー

「暖房熱源と暖房方法の選択」が開かれました。

講師は同会会長で北大名誉教授の繪内正道先生。

繪内先生はじゅうぶんな準備の上に講演内容を組み立ててくださいました。参加者の皆さんにとって、なかなか刺激的な内容だったと思います。

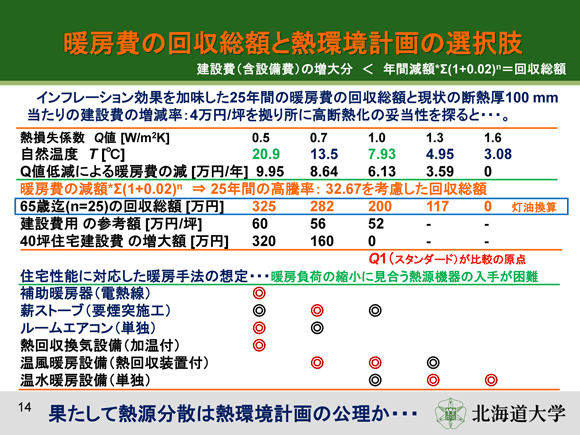

そのなかで、スライドを1枚、ピックアップしてみました。

断熱性能がうんと高い住宅では、どんな暖房方法が良いのか。

いままでと同じか、それとも変わってくるのか。

繪内先生は、Q値で1.0Wよりも高性能になってくると、温風暖房が有利だ、という見方を示しておられます。

温風暖房の位置づけは、今後の焦点の1つかもしれません。断熱性能が高くならないと、温風だけで家を暖めることは難しいのです。しかし、熱交換換気の給気を加温するだけで暖房できるレベルになると、温風暖房はいままでと全く違ったものになってきます。

エアコンとも違うし、巨大な送風機で空気を回す温風暖房とも違う、気流感のほとんどない暖房になります。

ルームエアコンに押され気味で話題になりにくいですが、熱交換換気+給気加温の可能性を忘れてはいけない、というメッセージでした。

2015年11月14日(11:19)

江戸深川と江戸城の距離感

今日は休みの土曜日ですが、ちょっと仕事をしています。

週末なので、仕事から離れて、すこーしだけ江戸時代に思いをはせてみたいと思います。

先週の東京出張で、東京の東部、隅田川沿いのホテルに泊まりました。ほとんど土地勘がないので、少しうろついてみました。

隅田川を渡ると、東京・深川と呼ばれる新地。ここは江戸時代の埋め立て地ですね。

地形的には、隅田川の河口にできた人工地盤です。

このあたりは、ボクの好きな小説家・亡き藤沢周平の小説によく出てくるエリアでもあり、興味もありました。

そっちの興味は皆さんがついてこれない可能性があるので、目を西に向けて、江戸城を目指してみたいと思います。

江戸・深川には大名の下屋敷がたくさんあり、中でも有名なのは寛政の改革を成し遂げた徳川吉宗の孫、松平定信公のお屋敷。

定信公のような幕府要職の人たちは、ウィークデイは江戸城のすぐそばに住んでいて、

何かの折には下屋敷に下り、のんびりしたそう。

ところで、この下屋敷から江戸城までどのくらいの距離があると思いますか。

およそ4kmあります。

4kmの距離感とは、歩けば40分ちょっと。近いとは言いがたいけど、遠くはないという微妙な距離です。

ボクは朝、ホテルから皇居までジョギングしてみました。まあまあの距離感です。

ちなみに現在の道路は、昔の水路であったケースが多いようです。なので、道筋は当時とさほど変わりないといえそう。

定信公はこの距離をかごに乗って移動したのでしょう。徒歩より少し遅い速度でしょうから、1時間程度かかったのではないでしょうか。

「えーっずいぶんかかるなぁ」とボクは思ったのですが、当時の人の感覚としてはそう遠くもなかったのかもしれません。

藤沢周平の小説の中では、深川から神田、そして江戸城の西・新宿へと歩いて移動する様子が描写されています。

はや歩きで1時間半から2時間でしょうか。

昔の人は健脚です。江戸市内の移動手段は徒歩しかないわけで、普通に山手線の外側を半周回っていたわけです。

ちなみに山手線1周は38km弱だそう。

もうひとつヒマ人話を。

深川は埋め立て地ですから標高が低い。

大潮や津波で水をかぶったことはなかったのかなぁ、という疑問もありました。

大火はあったけど、それはなかったそうです。

〈裏店を再現した建物。軒に手が届く低さにも驚き〉

日本の木造住宅の3大欠点の1つ、火に弱い。

このころの賃貸住宅(長屋または裏店)には炊事の設備がなかったそうです。火事を出すと困るから。

すなわち、毎日外食または店屋物です!!

2015年11月10日(18:21)

東京・浅草で開かれた北海道移住フェアをのぞいてみた

うわさによく聞く移住フェアをのぞいてきました。

前日まで東京出張だったので、1日延長して見学です。

北海道内180ほどの市町村があり、そのうち80ほどが参加したそうですから、参加率44%。

すごい!!

ボクが見てみたかったのは、参加者の年齢や様子、北海道移住への期待などです。

大都市からの移住戦略を全国に先がけてスタートさせたのは北海道です。しかし、その後、各地も本気で取り組みはじめ、いまでは人気だけに甘えているという陰口も聞かれるほど、戦略が不足している北海道ともいわれます。

小間を出した方や、参加者の声を漏れ聞くと、北海道ファンの方が多い。それはたいへんありがたい話ですが、ファンのすそ野を広げる、関心を持ってくれる人を増やす取り組みや、自分に向いた移住サクをナビゲートする仕組みなどもあると良いなと思いました。

ちなみに開催会場は東京・浅草。すぐとなりが浅草寺・仲見世です。たくさんの外国人観光客が日本情緒を楽しんでいます。

情緒を楽しむために必要なのは、場と人です。古風な建築があると盛り上がる。そういう関係が浅草にはあると思いました。

2015年11月08日(17:11)

メーカーに開発を促す。掃除しやすい熱交換換気を!!

住宅の断熱が進んでくると、換気によって捨てられる熱が無視できない量になります。

換気の目的は室内の空気をキレイに保つことですが、そのために「大量の熱も捨てているのは何とかならんか」ということで

捨てる熱を回収する仕組みがスウェーデンで開発されました。

回収した熱はどう使ってもいいのですが、仕組みが最も簡単なのが、回収した熱で給気を暖める

「熱交換換気」です。

いいことずくめに見える熱交換換気ですが、

汚れ防止のフィルターが目詰まりすると換気量が極端に減り、「掃除してください」のサインとして、窓の結露が現れます。

住まい手が掃除すれば問題ないのですが、掃除がめんどうだとなるとこの機械はなかなか困った問題を抱えてしまうことになるのです。

こういった熱交換換気の掃除のしやすさを真正面からとらえて、これをわかりやすくポイント化し評価することで、メーカーに製品開発のキッカケにしてもらおうという動きが進んでいます。

写真はその報告書。まだ完成しておらず、編集中バージョンです。

この取材で先週金曜日、IBEC(アイベック、建築環境・省エネルギー機構)を訪れました。

ボクはツイードのジャケットを着て出張に出かけたのですが、木曜・金曜の東京は日が昇ると半袖でも歩ける陽気。

汗をかきながらJR四谷駅から麹町へ向かいました。

この内容については新聞記事にする予定です。

2015年10月30日(17:38)

昨夜は少し"断熱昔話"を

いまではまあまあ普通に断熱住宅が手に入る時代になりましたが、ここに至る歴史はなかなか壮絶なものがあります。

北海道開拓の歴史は、そのまま寒さとの戦いでもあったわけですが、現代の技術が生まれる直接のキッカケになったのは、昭和40年代以降の動きです。

いまから半世紀近く前にさかのぼるわけです。

これってじつはすごいことでして、リアルに言えば、当時、歴史を動かした人たちは、いまかなりのお年になられ、すでになくなった方もおります。

「当時は何があったのか」

「なぜあの製品が開発できたのか」

後世を生きるわれわれが感じている疑問を知る最後の機会がいまだ、という話を、お魚のおいしい居酒屋さんで焼酎を飲みながら、3人で話しておりました。

ボクは当時を生きた1人ではありませんが、数ヵ月かけて調査し報告書にまとめた経験があり、住宅断熱化の始まりのころからの情報を、工法などにかたよりなく、わりと知っていると思います。

それでもわからない重大なことがいくつもあります。

じつは、今年の冬、東京から、北海道の断熱の歴史を取材しに来られた先生もいらっしゃいます。

日本の住宅断熱が北海道から始まったことは、北海道外でもわりと知られています。

が、北海道がどこから学んだか、は知られていません。

また、世界的に住宅断熱化をリードしてきた国がどこかも、正しく伝わってはおりません。

北海道が学んだのはスウェーデンです。

昭和50年代に学会が中心となってスウェーデン視察に行った、そのメンバーとそのときの情報から、北海道の断熱化が本格的に動き出したと言えるかもしれません。

もしかすると、ボクがまとめた報告書を世に出す機会があるかもしれません。当社にお越しいただいた先生もそれをすすめておられました。

昨日の夜の昔話で、気持ちがまた少し前に進みました。

2015年10月14日(18:05)

雪が仕事や生活の大きな障害となっている

今日は手づくり・無添加パン店の取材に行ってきました。

仕込みは朝3時30分から。9時にパンを並べるにはこの時間から仕込みが必要だそう。

パン屋さんの朝は早い。

その程度しか想像していなかったのですが、

冬になると家を出る前に除雪、店について除雪。仕込みをしてオープン前に除雪。

いつしかそういう生活に気持ちがまいってしまったそう。

もちろん、いまの店舗は2階が住宅で店舗前はロードヒーティング。断熱もしっかりしているので朝の温度低下もなく、すぐに仕込みに入れるそう。

-----

もう一つ驚いたのが、札幌市で有料老人ホームの要件に該当しているにもかかわらず、届け出義務を果たしていない「無届けホーム」の数が昨年10月現在で、全国市町村最多の169カ所に上ったという北海道新聞の記事。

本来の設備基準を満たさないため家賃が安く、低所得のお年寄りが入居を希望するほか、市内の特別養護老人ホームの待機者が多くいる事情も背景にあると新聞は伝えています。

生活保護を受ける人が多いとか、高齢者が札幌に集まるとか、事情はあるでしょうが、もう一つ大きな問題は、郊外のニュータウンなどに住んでいた高齢者が、伴侶の死去や病気、ケガ、その他のきっかけでこういったホームに流れるという北国特有の事情です。

「家が寒い」「除雪負担に耐えかねた」高齢者がんばろうとしても、子ども達がそれを許さない場合もありますね。

住宅改善が進む札幌、とボクは考えていましたが、違う問題を抱えていることがわかりました。

まだまだ、雪と寒さの問題は解決していない。

2015年10月12日(18:07)

省エネ リフォーム・リノベーションセミナーの講師をして!

10月11日(日)と12日(月)にグリーンファンド主催のイベント

省エネエコメッセ2015in環境プラザ

Vol.2 知ってて良かった! 「健康・快適・省エネ リフォーム・リノベーション」が開かれ、

ボクは日曜日午前に先頭を切ってセミナーの講師をしてきました。

リフォームとは不動産を負動産にならないように資産価値を維持し、耐震・断熱性能を高めることですという話、特にこれからさらに高齢化がすすみ、暖かい家は健康を維持する上で薬と同じ効果がある大切なことであるという話をして、

最後に、フルリフォーム、300万円リフォーム、100万円リフォームを説明しました。

300万円リフォームとは、外装張りかえと同時に行う断熱改修、100万円リフォームとは室内側から行う断熱改修です。

このうち、100万円リフォームはあったかリフォーム倶楽部が1年がかりで開発を進めた工法提案です。

質疑~講演後、多くのかたが関心を持ったのが

300万円と100万円のリフォームでした。

「断熱がそんなに安くできるの?」

「えっ、外装材の工事の方が高いの!?」

「わが家は外装をいじってるの。でも寒いの」

そんな声が出て、

「わが家を室内側からやる断熱改修の実験に使ってください」

という方もいらっしゃいました。

お役に立ちましたでしょうか?

2015年10月10日(16:25)

カナダの300mm断熱-マトック氏語る

古い人間には、カナダR-2000の指導者として有名、若者にはカナダの省エネ住宅設計者として紹介した方がよさそう。

クリス・マトック氏が来日し、10月9日(金)札幌でセミナーが開かれました。

何度も来日し、また自分はカナダでもマトックの話を聞いたことがあるので、なつかしい気持ちが強かったです。

いまカナダは、日本と同じく高断熱化、断熱基礎に取り組んでいるようです。

壁厚で300mmくらいの断熱という点も北海道と似ています。

日本よりも多くのデータ取りをしている点は実学的だなと思いました。

例えば、気密性能がC値で2より悪いくらいのレベルだと、300mmクラスの断熱は壁の中に湿気がたまる危険性が高いとか、ヒートポンプの効率は、外気温が-25℃からプラス25℃まで温度帯別に計測しているとか。

ちなみに、札幌レベルの-5~-10℃の温度帯ではCOPが2となっています。

カナダ情報を久しぶりにきいて、最新の写真も見ることができてなかなかによかったです。

そうそう、日本でいうエアコン暖房にも触れていました。ヒートポンプの採用を検討すると、当然にルームエアコンが候補にのぼります。COPはルームエアコンがいちばん優秀だけど、温度ムラがカナダでは好まれないと話していました。