2023年02月14日(13:21)

YouTubeはじめて10ヵ月。たまに見てやって下さい

2022年4月からYouTubeチャンネルを始めて、早くも10ヵ月がすぎました。そもそも、YouTubeをやることの目標(ゴール)もなく、数値目標も設定できずにはじめましたから、この10ヵ月の活動をどう振り返っていいものかもわかりません(笑)。

最初に公開した動画がこちら

現状で最多閲覧数の動画がこちら(2022年12月28日公開)

ブログを書いている段階で3.5万回再生です。

YouTubeをやり始めた理由はけっこうミーハーで、SNS的なツールはいちおうやっておくか、的な。

それは冗談です。ボクたちは紙出身のメディアであり編集者です。Webに場所を移しましたが、使っているのは文字と写真で、紙からの時代をそのまま生きています。

ただ、これからは座ってじっくり見る必要があるWebと、「ながら見」できる動画の二刀流が必要だと感じていたからです。

やってみてすぐに挫折感が襲ってきました。

~再生回数が伸びない~

10万回はおろか、1万回、1,000回再生も遠い夢。

別に数値目標はないのですが、やるからには誰かに見てもらわないと、自分自身の承認欲求が満たされず、グチっぽくなります。

ボクとほぼ同時期にYouTubeをはじめたAさんは、1週間に2本アップすると決めて、淡々と1年間やり続けました。ボクもやったからわかりますが、この継続力はスゴいです。

最初に小さく跳ねたのがこの動画です。

ちょうど2018年の北海道胆振東部地震による全道ブラックアウトの9月6日の直後に公開したことで、1,400回くらいまであっという間に再生回数が伸びました。

YouTubeを始めてから5ヵ月。ようやく1,000回再生を超す動画が1本できました。

スタッフにも出演してもらいました。

インテリアや間取りネタをお願いし、これらの動画は2,000回再生を超えています。ボクもそうですが、台本を作り、しゃべりの練習をして本番に臨みます。

動画をつくりたいというお声がけをいただく機会が少しずつ増えてきたのは、こういった取組の成果かもしれません。数本の動画があると、会社プロフィールを耳と目から知ってもらう機会が生まれるので、とてもいいと思います。目で文字を追うより、耳から聞いたほうが記憶に残りやすい人もいますから。

もうひとつは、ユニークな人たちと対談をしたいと思っていて、こちらは案外進んでおりません。自分も最初はそうでしたが、最初の出演は緊張して、思うように話ができませんし、自分らしさも出ません。もう少し、お誘いのしかたとか練習の場づくりとかをしっかり考える必要があると気がつきました。

それにしても動画はスゴいです。100万回再生とかYouTubeの世界ではざらですし、テレビというコンテンツとは違うディープネタとかいろいろあって、YouTube見ていたらテレビ番組を見る時間がなくなります。

今年もすこしずつ公開していくつもりですので、たまには見てやって下さい。

2021年01月15日(18:32)

〈終了〉編集・制作アシスタントの求人を始めました

北海道住宅新聞社・代表の白井康永です。

このコラムでは弊社における「人」のことを話してみたいと思います。

昨年・2020年は、1月から半年以上かけて新聞記者1名を採用しました。採用活動を開始してすぐにコロナ渦となり、緊急事態宣言下でいろいろな苦労をしました。ただ、結果としてはとてもいい人材を獲得できました。

新聞記者の採用は、弊社にとって数年来の目標であり願いでした。現スタッフでも紙面をつくることはできますが、新しいことにチャレンジする余裕はまったくありませんでした。新人が入社したことで、これから紙面に新しい要素が生まれる予定です。ご期待ください。

コロナ渦は、子育て中の女性社員にとってたいへんな精神的負担を強いる形になっています。特に受験生を持つ女性の心労と負担はハンパではありません。テレワークを導入しながら、なるべく働きやすい環境をつくろうと未熟ながら1年間やってきました。

Web制作体制の拡充

社内はそんな状況ではありますが「これこれは頼めるの?」というお仕事の声がけをずいぶんいただくようになり、Webメディアなどに関する制作体制の拡充が必要になってきました。

Web制作体制は新聞と少し違っていて、ディレクターの下にライターやカメラマン、デザイナーといったクリエイティブスタッフが就く形になります。そのため、ディレクターの能力を最大限に発揮する体制整備が必要となり、今回は編集・制作アシスタントを募集します。

制作を統括するディレクターの下につき、Webコンテンツの校正、記事公開、訂正作業等、アシスタント業務から始めます。慣れてきたら、整文やタイトル作成などの編集作業、住宅の取材など適正のあわせて幅広い仕事をお願いしたいと思います。

応募について詳しくは以下のページに記載しています。

https://iezoom.jp/column/entry-1179.html

異業種からの転職も大丈夫

ライター経験、Web操作の経験、広報職の経験があれば、スキルが生かされます。ただ、今回は未経験者もOK・経験不問です。異業種からの転職を考えている方で、暮らし・インテリア・住宅に興味がある方、メディアに興味がある方だと、楽しく働けると思います。

2020年12月28日(12:36)

STVラジオが突然やってきた「工藤じゅんきの十人十色」お笑い芸人しろっぷ

弊社は今日が仕事納め。

うちの女性社員2人が、外窓ふきをしながらワイワイ雑談していたら、ラジオ「工藤じゅんきの十人十色」STVラジオの中継車が来て、お笑い芸人のしろっぷさんが、当社の取組まで紹介してくれました。短時間でうまいこと聞いてくれて、段取りも良くてすごいなと思いました。

創業の事業である住宅業界向け専門紙「北海道住宅新聞」と、消費者向け住宅情報Webサイト「iezoom」を少しだけ宣伝させていただきました。

写真はライブ中継後の一コマ。ボク、電波には乗らず、この時だけ登場です(笑)

iezoomはこちら。

2019年08月12日(07:19)

消費税10%×少子化の進行.札幌の工務店はこれから何をすべきか

消費者は自分らしい家をつくってくれる住宅会社とどうやって出会うか。インターネットの充実によって、出会いのチャンスは以前と比べずいぶん高まっていると思います。

まず集客を中心に考える

ところがその逆はどうなのか。住宅会社はどうやって自社の家を好んでくれる消費者に出会うのでしょうか。

この問題、インターネットが充実しても、あまり解決していないなと感じています。

解決しない理由はいろいろあるのですが、自社を知ってもらう方法として、これまで広告だけに頼ってきたこともそのひとつだと思います。

メディアに広告を打つと、消費者の目に触れる。

広告を目にした消費者のなかから自社を好む人がアプローチしてきてくれる。

この方程式が機能していればいいわけです。

ところが最近はめっきり広告効果が上がらない。

ではどうやって消費者が目にする機会を作るか。

資金があればモデルハウスの建築もあるでしょう。

もうひとつは自社のホームページを充実させよう。

ここまではあまり異論がないと思います。

問題はこの先。

ではどうやって自社ホームページに集まってもらうのですか?

効果が薄い広告にまだ依存していないか

その答えを広告に求めている会社もあれば、答えがない会社もあるように思います。

広告があまり効かないとわかっているのに、広告に期待してしまう。その心理はわかります。

一番大事なその答えは、「オンリーワンの強み」を「発信する」ことです。

自社の強みと自社の顧客像を組み合わせることで、自社の強みをオンリーワンの強みにまで磨くこと。そしてそれを自社ホームページで発信すること。これができると、自社の家を好んでくれる消費者に出会うチャンスが格段に増えるのです。

「オンリーワンの強みを持って発信力を高める」

これがホームページ戦略の中心です。

何をPRするかを考えよう

問題は、どうやって自社のオンリーワンの強みPRするか。そこが決まらないとホームページづくりができません。

白井は、この問題にひとつの答えを持っているし、「白井の言うとおりやってみたらとてもうまくいっている」と評価してくださる住宅会社さまがおられます。

しかし、逆に「そんなことでうまくいくわけがない」と否定される事業トップや経営者の方も多いのです。

だから、ここでその答えを出すことをしません。

「そんなわけない」と多くの人が判断し、もう読まなくなるからです(笑)。

答えを出す代わりに、ひとつ大切な指摘をします。

「御社の特徴はなんですか?」

その答えを正確に返してくれる方は大丈夫です。

ところがこんな答えが多いのです。

「断熱性能が高いこと」

「木を使った暖かい室内」

「うーん、特にないな」

1人の地域ユーザーの立場で考えてみてください。断熱性の高さをうたった会社はあなたの営業エリアに何社ありますか。各社の違いはどこにありますか。

断熱性能が特徴にならないのではなく、その断熱性能は誰に宛てたものか、そこまでイメージしてみてください。

ターゲットを絞るほどメッセージが刺さるのです。

ホームページをつくる前に自社の強み探しを

ホームページのリニューアルは、自社の強み探し、強みの再チェックにとてもいい機会です。

ブランディングの第一人者である丸の内ブランドフォーラムの片平秀貴先生は、週に1回、担当者が数時間かけて「わが社とは何なのか」を議論する会社あるとおっしゃっています。ブランディングが上手な企業は、上手なのではなく、常にブランディングをかんがえ続けているようです。

また、ユニバーサルスタジオジャパンを集客日本一のテーマパークまで引き上げたマーケティングのプロ・森岡毅さんによると、どんな層に、どの家を売りたいかが何より大切だと書籍の中で何度も書いています。

そういったことをいっしょに考えながら・・・。

文章だけで伝えるのは難しいので、年に数回、札幌でセミナーを開催しています。

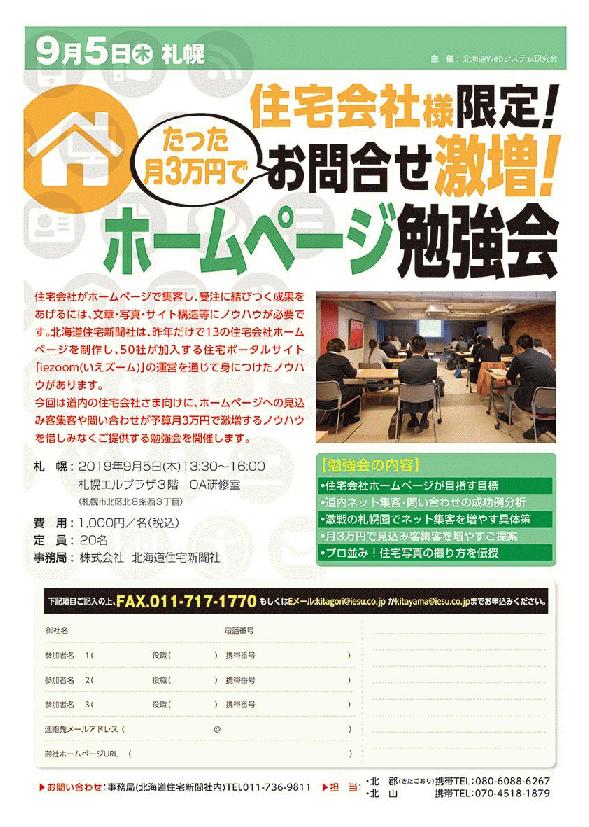

「ホームページ勉強会」となっていますが、話のほとんどは、住宅会社・工務店の強みを見つけ、それをどうやって磨くか、についての話です。

日 時:9月5日(木)13:30~16:00

会 場:札幌エルプラザ3階 OA研修室

参加費:1人1000円

お申し込みはこちらから

2019年08月10日(09:24)

鳴かぬなら鳴くまで待とうホトトギス.がいいのか??

お盆の休暇中なので、あえてこんな話題を!

管理職や経営者なら、部下や社員さんにどうやってやる気を出してもらうか、日々考えていると思います。

が、自分自身がそうなのですが、もう少し基礎的な部分で悩みを持つ人が意外と多いことに最近気がつきました。

例えば、あいさつとか、食器の片づけとか共有スケジューラーの記入とか。

何度説明し、指導し、果てはお願いしてもやってくれない社員さん。そうなると、「あいつは言ってもダメ」と管理職・経営者自らがあきらめてしまう。

「鳴かぬならしょうがないねホトトギス」

一方、言うことを聞いてくれない社員さんをスパッと首にする社長さんもいますが、そういう人は以前より減った気がします。

「鳴かぬなら殺してしまえホトトギス」

織田信長の性格を表す句だとされていますが、信長はもっと合理的な人だったとも言われています。

「キミはこの仕事向いてないよ。違う職場を紹介してあげる」というタイプですね。

「鳴かぬならホトトギスを入れ替えよう」

これが信長の正しい性格ではないかと思います。

「鳴かぬなら鳴かせてみせようホトトギス」

これは豊臣秀吉の性格を表すとされています。

これが最も理想的に見えますが、言うことを聞かない社員さんや部下に言うことを聞かせることほど難しいことはありません。

それだけに、これができる人は超優秀な上司であり、経営者になるでしょう。

ボクはというと、あきらめませんが、いろいろ手を変えて挑戦し、時間がかかるタイプです。鳴くまで待つのですが、待っているうちに死ぬんじゃないかと気が遠くなることもあります。

「鳴かぬなら鳴くまで待とうホトトギス」

徳川家康が語ったとされる句です。ただ、家康が気長だったとは思えない記録もあり、もっとスピーディにホトトギスは鳴いたと思います。つまり、この句はのんびり待ったのではなく、鳴かせる努力は目いっぱいしたのでしょう。

何を言いたいかというと、あきらめたらおしまい、ということ。

あきらめると、まわりは「やらなくて別にいいんだ!!」と誤解してしまい、行動に甘えが出てきます。10人のうちの1人だけの問題だったはずが、気がついたら残り9人のマインドに大きな影響を与えていた、ということがあります。

凡事徹底

「ぼんじてってい」と読むそうです。

PHPのサイトを見ると、「当たり前のことを徹底して実践する」と書かれています。

当たり前のことはおもしろくないから、徹底するのが難しいのですよね。

自分も苦手なだけに、凡事徹底したいと日ごろから思っています。